炭水化物やタンパク質、脂肪、ビタミン類とあわせて、私たちの身体を構成するために不可欠な栄養素であるミネラル。日本語では無機質とよばれ、カルシウムや鉄分、マグネシウムなどさまざまな成分に分けられます。

普段の食生活において、ビタミンと並んでミネラルは不足しがちです。そこで今回は、手軽に効率よくミネラルを摂取するために参考にしておきたいレシピを3つ紹介します。

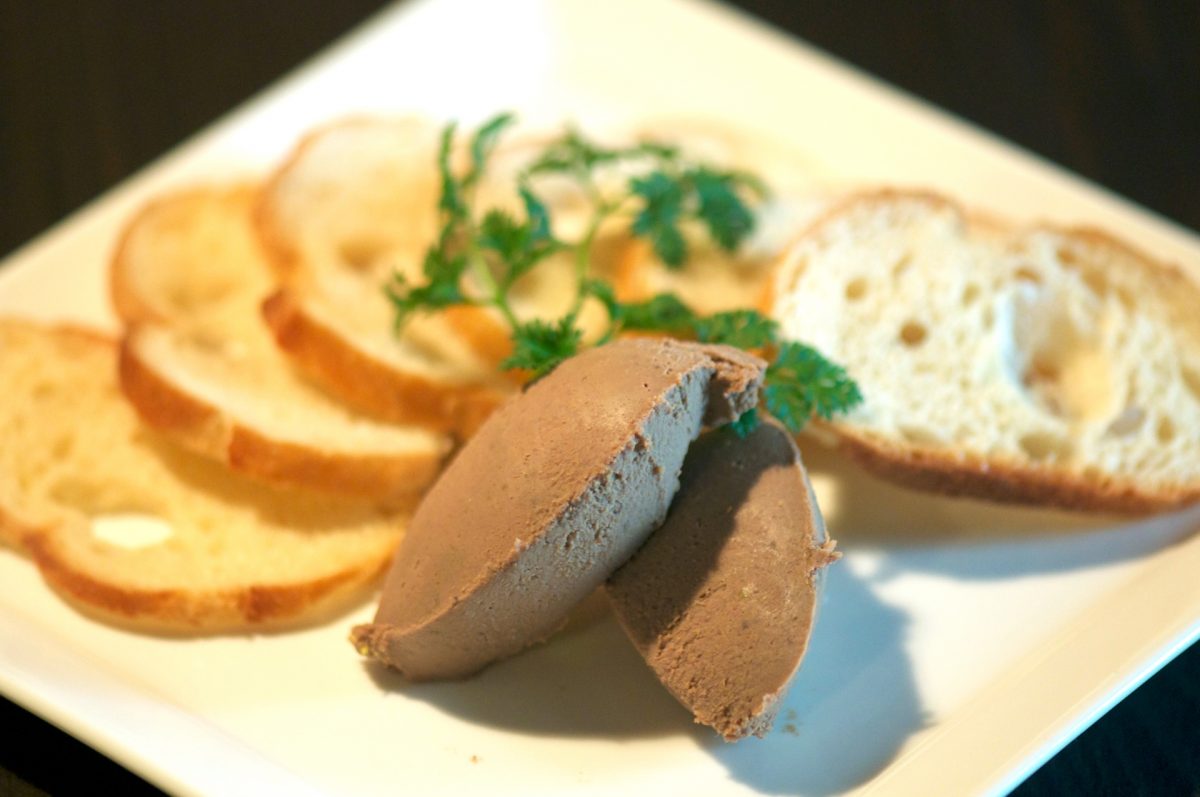

鉄分・亜鉛補給におすすめ「レバーペースト」

鶏レバーには鉄分や亜鉛が豊富に含まれており、ミネラルを効率的に補給できます。鶏レバーだけでなく豚レバーにも応用できるレシピです。

材料

- 鶏レバー 200g

- 玉ねぎ 1/4個

- にんじん 50g

- にんにく 適量

- 白ワイン 1/4カップ

- 牛乳 1カップ

- 小麦粉 大さじ1

- ローリエ 1枚

- オリーブオイル 適量

- 塩こしょう 適量

作り方

- 1.鶏レバーを一口大にカットし塩こしょうを振り、小麦粉をまぶします

- 2.玉ねぎ、にんじん、にんにくを薄くスライスします

- 3.オリーブオイルを熱し、ローリエを入れて玉ねぎ、にんじん、にんにくを炒める

- 4.白ワインと鶏レバーを入れ、レバーをすりつぶすようにして炒める

- 5.鶏レバーに火が通ったら、牛乳を加えてとろみが出るまですりつぶすようにして煮る

- 6.フードプロセッサーにかけてなめらかになるまで撹拌する

- 7.粗熱をとったあとに冷やして完成

レバーペーストは冷蔵庫で2〜3日程度保存が可能です。パンに塗って食べる方法が一般的ですが、ほかにもクラッカーに塗ったり、スープの隠し味に使ったりする方法もおすすめです。

鉄分・カルシウム補給に「ひじきとほうれん草の白和え」

ひじきとほうれん草には豊富な鉄分やマグネシウムが含まれているほか、豆腐を組み合わせることでカルシウムも効率的に摂取できます。カロリーが抑えられ、高タンパクな料理であることからダイエット中の方にもおすすめです。

材料

- 乾燥ひじき 5g

- 木綿豆腐 1/2丁

- ほうれん草 120g

- にんじん 20g

- めんつゆ 50ml

- ごま 適量

作り方

- 1.ひじきは水で戻しておく

- 2.にんじんは細切りにし、茹でたほうれん草も同じくらいの長さにカットする

- 3.木綿豆腐を容器に入れて崩し、ひじき、にんじんを入れて混ぜ合わせる

- 4.電子レンジ(600W)で2分程度加熱する

- 5.全体に火が通っていれば、ほうれん草とめんつゆ再び混ぜ合わせる

- 6.ごまを適量振って完成

常備菜としても活躍する白和えは、定番の和食でもあります。木綿豆腐を用いるのが基本ですが、滑らかな舌触りがお好みの方は絹ごし豆腐でも代用可能です。

カリウム・マグネシウム補給に「切り干し大根そば」

カリウムが豊富な切り干し大根と、マグネシウムを含むそばを組み合わせた「切り干し大根そば」。静岡県では「川根大根そば」としても親しまれているB級グルメであり、誰でも簡単にできるレシピでありながらも味は絶品です。

材料

- 切り干し大根 5g

- そば 200g

- 乾燥しいたけ 1個

- にんじん 5g

- ねぎ 適量

- めんつゆ 40ml

- 水 300ml

作り方

- 1.切り干し大根と乾燥しいたけは水で戻しておく

- 2.にんじん、水で戻した乾燥しいたけを薄切りにする

- 3.めんつゆと水を入れた鍋に、切り干し大根としいたけ、にんじんを入れて火が通るまで煮る

- 4.茹でたそばに、つゆと具材をかけてねぎを添えたら完成

切り干し大根を水で戻すには15分から20分程度の時間を要するため、時短のテクニックとしては電子レンジで加熱するという方法もあります。また、乾燥した状態の切り干し大根を水・めんつゆと一緒に煮ながら柔らかくするのも良いでしょう。

簡単レシピを覚えてミネラル不足を解消しよう

普段の食事にプラス1品加えてみることでも栄養バランスが改善され、ミネラルを効率よく摂取できます。今回紹介したレシピを参考にしながら普段の食生活に役立ててみてはいかがでしょうか。